[今日红塔] 温暖传承!玉溪这个夫妻修鞋摊,用老手艺补出小幸福

在老玉溪人的印象中 上个世纪七八十年代 玉溪的街街巷巷到处都是铺面摊点 洗染铺、鞋摊子 补碗补锅、打铁磨刀 …… 随着时代的变迁 那个慢慢悠悠的年代早已渐行渐远 然而 这些承载着玉溪人记忆的“老行当” 它们依旧藏在这座城市 在城市变迁中踽踽独行

那些最平凡也最常见的情景

有着最温暖和真实

那些充满烟火气的生活浇筑的真实温情

以及常年打拼的艰辛

最能够触动人心的深处

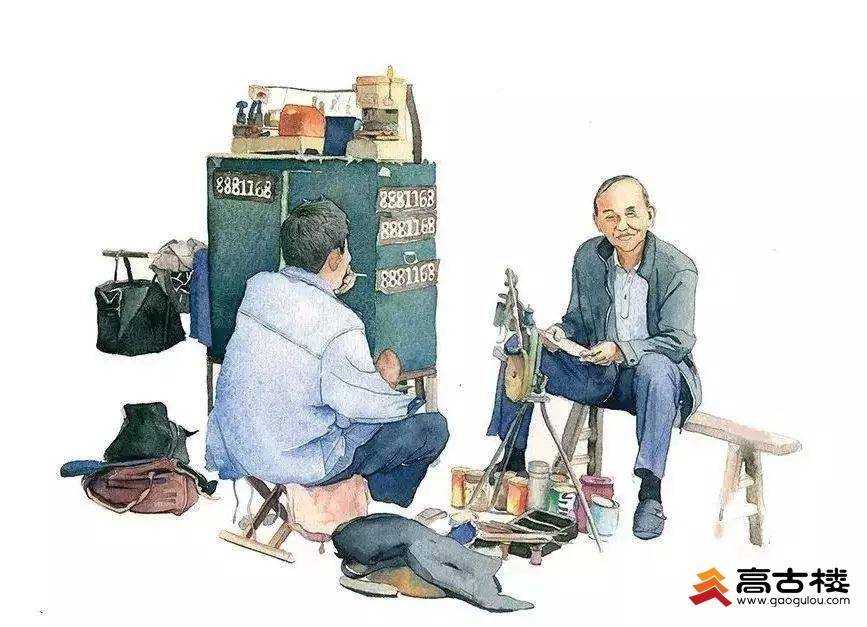

在大营街集贸市场内,一个修鞋摊藏在不起眼的角落,摊主人用一双粗糙而灵活的双手“敲敲打打”,帮着无数双鞋延续了它们的价值。

一个简陋的摊位,一个陈旧的木箱子里放着工具,再加上两台补鞋机和打磨机,身旁堆满了各种修鞋的工具,这些就是鞋匠李波师傅的全部家当。

李师傅今年40多岁,父母曾经也是修鞋匠,自己耳濡目染,很早就学会了这门手艺。渐渐地也就子承父业,将修鞋作为自己的工作。妻子梁阿姨从嫁给他后,也跟随着公公婆婆一起学习起这门手艺,这一干就是20多年。

![]()

漫长的时光滴滴答答,就像箱子的铜锁扣在日日的碰撞下,渐渐留下了凹陷的磕口。市场里的行人熙来攘往,而李师傅的修鞋摊一直在这儿。他已经习惯了这里,这里也习惯了他。

初见李师傅,他正低着头,腿上摆着挂着一件沾满污渍、胶水的围裙,聚精会神,左手扶着鞋子,右手拿着锥子正对着一双鞋在缝缝补补。穿针引线、缝补敲钉,如行云流水一般。而生活里的传统手艺,没什么特别高大上的包装,有的只是简简单单的城市一角,和两个人二十多年的坚持。

铺子里,客人们三三两两前来,生意不错,来修鞋的大多是回头客。恰逢一位嬢嬢拿着小孙女的鞋来修,李师傅一头和她拉着家常,另一头手上也没有闲着:一阵飞针走线,捶捶打打,没一会儿小鞋又和新的一样了。嬢嬢告诉我们,从小摊的主人还是李师傅的父亲时,自己就一直在这个小摊修鞋,非常信任这一家人的手艺:“他们补鞋牢靠,价格公道,而且心眼也好,不会多收钱!”

李师傅修好的鞋有多少双,他自己都不记得了。在他看来,靠手艺吃饭是件踏实的事,就算再辛苦也乐意去做。几十年的兢兢业业都刻在了他的双手上,化为老茧和粗大的关节,这些都是岁月的礼赞,是这个年代最能触动人心的见证。

“现在修鞋的人少了,而且来修鞋的年轻人比较少,基本都是中、老年人才会来修鞋。”——老一辈的人东西坏了总想着修补,而年轻人只想着换新的。以前物资匮乏,人们对鞋比较爱惜,经常是坏了补,补了又修,因此摆摊修鞋的人也多。但现在随着时代的发展,网购的普及,人们消费观念的改变,生意就慢慢淡了。谈及此处,二人似乎有些怅惘。

而日子总是苦里有甜:修鞋这份工作又脏又累,也赚不到大钱,但梁阿姨脸上的笑容分明告诉我们:她是幸福的。在她看来,两夫妻无论多辛苦,能够不离不弃,彼此扶持着走下去,就是生活最美的样子。

李师傅隔壁的同行,是一个爱笑的叔叔,从业36年来,他总在修鞋的时候哼着歌曲——生活枯燥,而人们内心的乐观总能穿透这份无味,在周身洒满温暖的阳光。

在物质充裕的背景下

我们习惯了东西坏了就换

东西也好,感情也罢

如果有一天

我们用“修”来代替“换”

或许不用再寻觅

很多问题都迎刃而解

就如同城市角落这间小小修鞋铺

一店,两人,三餐,四季

平凡之中美美温暖

细微之内处处温情

漫步在玉溪街头,每次瞥见这些从事老行当的摊位,看着那些老人的专注,我总能感到一丝温暖,那是在日复一日的手工操作中历练出的温度,在漫长的岁月中不离不弃彼此坚守的温度。这是一份对自己从事事业的坚守,一份对身边人的专注,亦是一份对生活的专注。

这世界,每个人都各司其职。无论从事怎样的工作,只要内心纯净,摒弃贪念,便能获得稳稳的幸福。李师傅和他的妻子如是,哼着歌干活的曾师傅如是,你和我也如是。

置身于江湖

有人可以名声赫赫

有人选择默默无闻

人生数十寒暑

想要如何过全看自己的态度

江湖即是人心,凡人皆在打拼

为热爱

为责任

亦为生存

游客

游客